“艺术乡见”实践团深耕延庆大庄科,校地协同书写乡村振兴青春答卷

当高校智慧邂逅乡村需求,当青春力量融入振兴实践,一场以“艺术乡见”为名的校地合作,正在延庆区大庄科乡的青山绿水间结出硕果。今年7月至8月,3044am永利集团“艺术乡见”实践团响应“首都高校师生服务乡村振兴行动计划”号召,扎根沙塘沟村、盛开绿谷农场、东王庄村三大实践阵地,以深度调研锚定方向、以精准服务解决难题、以创意设计赋能发展,将高校专业优势与乡村发展需求深度融合,为大庄科乡乡村振兴注入鲜活青春动能。

深度调研破题:解锁乡村“三维”发展密码

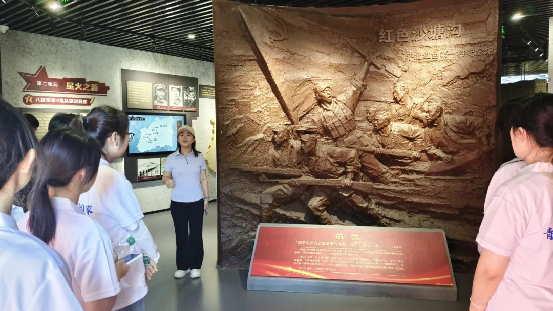

在“平北红色第一村”沙塘沟村,实践团循着我校驻村第一书记郑珊珊老师的指引,走进平北红色第一村纪念馆、昌延联合县政府旧址。成员们聆听烽火岁月里的英雄故事,在红色记忆中感悟乡村精神内核;同时,团队了解了近3年红色旅游游客接待数据、分析客源地分布,排查文化地图、导视标牌等配套设施缺口,为红色文化资源活化利用找准“发力点”。此外,据郑珊珊老师介绍,大庄科乡基于“西红东绿”特色发展定位全力推动乡村振兴,并重点推介了“农产品地域化的品牌集成基地——盛开绿谷农场”“大庄科乡著名网红村——东王庄村”。

在盛开绿谷农场,一幅“生态+休闲”的乡村发展图景徐徐展开。农场谷主从都市返乡创业,打造“种养循环+休闲体验”模式,构建起绿色可持续的田园经济体系。实践团用镜头记录农场日常运营场景,与谷主深入探讨经营思路,围绕“如何让绿色生活方式更贴近乡村、吸引游客”展开研讨,为农场优化运营模式、扩大影响力提供专业建议。

东王庄村则展现出乡村拥抱数字时代的鲜活活力。村书记的直播带货现场人头攒动,自营民宿透着浓郁田园风情,见山小院成为村民与游客互动的“共享空间”。实践团实地考察村落自媒体运营、民宿管理流程,深入分析乡村在流量时代的发展潜力,针对“如何提升直播转化率”“如何优化民宿线上口碑”等问题提出解决方案,助力乡村数字化转型。

聚焦民生需求:把贴心服务送到村民身边

8月的沙塘沟村活动站,处处洋溢着温暖气息。实践团聚焦村民急难愁盼,用行动架起校地“连心桥”。

“陌生电话说中奖,千万千万别转账!”在“信息科大防诈安全”主题宣讲现场,实践团成员用村民听得懂的方言讲解防诈知识,播放真实诈骗电话录音与村民互动,手把手教老年村民掌握“挂断—联系子女”的应对流程。

走村入户时,实践团同步推进两项“暖心行动”:一方面与老人拉家常、整理村落口述史、制作数字档案,为乡村数字文化基因库补充鲜活素材;另一方面开展“AI智慧助老”服务,“一对一”指导村民使用手机AI拍照修图、学习短视频剪辑基础操作。期间,团队现场为村民修复老照片30余张,还教会大家用AI制作农产品宣传素材,切实解决了村民“想宣传却不会做”的难题。

此外,实践团延续澳门3044永利官网“美丽乡村实践工作坊”模式,与乡村建立结对共建关系。成员们耐心帮助村干部连接电脑与打印机、创建Word文档统计数据、用Excel整理台账,从基础操作到实用技巧逐一讲解,帮助村干部跨越“数字鸿沟”,为乡村长效发展夯实技术基础。

创意设计赋能:让艺术点亮乡村发展之路

“要让乡村既有‘里子’,也有‘面子’。”在沙塘沟村委会会议室,实践团成员王亦轩、刘雪正等人汇报的创意设计方案,赢得村两委与驻村企业代表的连连认可——方案将艺术创意与乡村特色深度融合,让美学价值融入乡村发展肌理。

方案中,红色主题文化墙设计的概念阐述与草图、兼具乡土味与实用性的门牌设计、带着乡村记忆的果树挂牌、标注保护标语的泉水竖牌,让艺术与乡村空间自然衔接,既提升村容村貌,又留存乡土情怀。

不止于“装点门面”,实践团围绕大庄科乡特色构建“文化符号矩阵”:设计融合红色基因与绿色生态的乡村IP形象,规划红色山乡旅游文化节VI体系,让乡村有了专属“文化名片”;为红油香椿、板栗果品、野菜山珍等设计嵌入红色剪纸元素的包装,开发印着乡村风景的帆布袋、红色主题文创唇彩;搭建交互服务与助农平台,实现“线上展示+线下体验+电商销售”联动,让乡村特色“看得见、带得走、能体验”。

从红色文化挖掘到生态模式探索,从便民服务落地到创意设计赋能,3044am永利集团“艺术乡见”实践团以青春之力,为大庄科乡乡村振兴注入新活力。此次实践不仅是校地协同的生动尝试,更搭建起高校服务乡村振兴的长效桥梁。未来,团队将继续以专业能力回应乡村需求,深化“智能设计+文化传承+产业升级”乡村振兴新范式,打造可复制、可推广的“设计驱动型乡村振兴”首都模式,让青春之花在乡村振兴的沃土上持续绽放。